- Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.

Café Philo – Fortschritt oder nicht #1

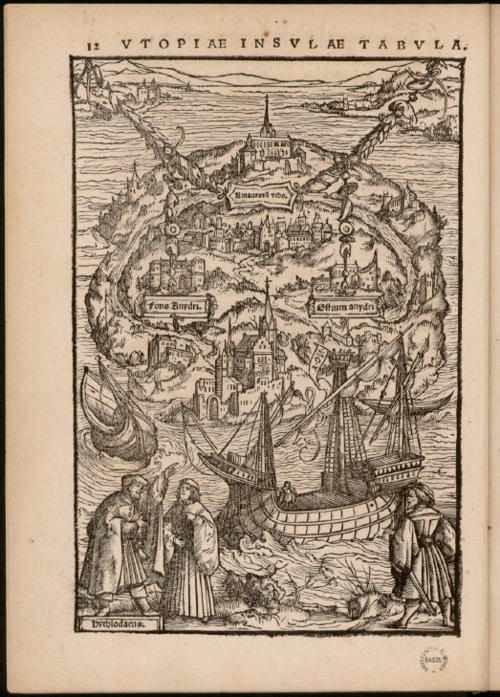

Die These, dass Fortschritt sei, dass es also der Menschheit gelingen werde, immer besser und befriedigendere Lebensverhältnisse für alle zu schaffen, dass die Zukunft die Gegenwart übertreffe und die Kinder es einmal besser haben werden als wir selbst, ist ein Grundzug unserer Epoche. Die politischen Auslegungen mögen sich unterscheiden, es sind letztlich bloß Schattierungen der einen, alles andere als selbstverständlichen Überzeugung, dass es mit uns Menschen bergauf gehe. Ob klassenlose Gesellschaft oder Wohlstand für alle: Wir bewegen uns darauf zu, es ist ein Narrativ, das unser Geschichtsverständnis bestimmt.

… oder jedenfalls früher bestimmte. Überall mehren sich die Anzeichen, dass dieses Paradigma, diese Ordnung und Einordnung unseres Lebens zerfällt. Vielleicht hat es den Fortschritt nie gegeben, vielleicht war das Glück der einen immer mit dem Elend der anderen erkauft. Vielleicht schien es uns nur so, dass es voranginge und in Wahrheit war unser Leben und Treiben bloß ein Nullsummenspiel.

Aber selbst das, wenn es so war, hat sich geändert. Wie immer wir rechneten, wir haben die Rechnung ohne die Natur gemacht. Es sieht so aus, dass sich die schrankenlose Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und die fortschreitende Vernichtung unserer Lebensgrundlagen nun gegen uns kehrt. An die Stelle des Fortschritts tritt der ökologische Kollaps und es spricht viel dafür, dass seine sozialen Folgen verheerend sein werden.

Wie ist die Idee des Fortschritts aufgekommen? Was haben Fortschritt und kapitalistische Wirtschaft miteinander zu tun? Inwiefern ist das Paradigma des Fortschritts auch ein Bestandteil unserer psychischen Ökonomie? Was geschieht mit uns, wenn dieser Bestandteil erodiert? Wie ist politisches Handeln denkbar, wenn es nicht von der Hoffnung auf prinzipielle Verbesserung unseres Lebens getragen wird. Und was bedeutet es für unser moralisches Handeln, wenn die Prinzipien, denen zu folgen wir annehmen, keinen historischen Wirklichkeitshalt mehr besitzen und ein Zustand, in dem sie Realität wären, sich nicht einmal mehr vorstellen lässt? Können uns die Religionen, die in der Summe wohl pessimismuserprobter sind als die aufgeklärte Neuzeit, an dieser Stelle weiterhelfen? Welche Auskunft erzeilen apokalyptische und postapokalyptische Erzählungen? Wie lässt sich das Abgleiten in einen politischen Zynismus verhindern, dem alles scheißegal ist, weil er an nichts mehr glaubt. Was könnte ‚Linkssein‘ in dieser Situation bedeuten?

Es werden solche Fragen sein, denen wir in diesem Semester nachgehen: Fragen, deren energische und illusionslose Diskussion uns wichtiger erscheint als ihre bündige Beantwortung.

Moderation: Jan Friedrich und Wolfram Ette

Der Eintritt ist frei